Issue

Market Trend

전시회 일정

- 한국건축산업대전 2025-11-05 ~ 2025-11-07 HallB

사진. 한국과학기술연구원

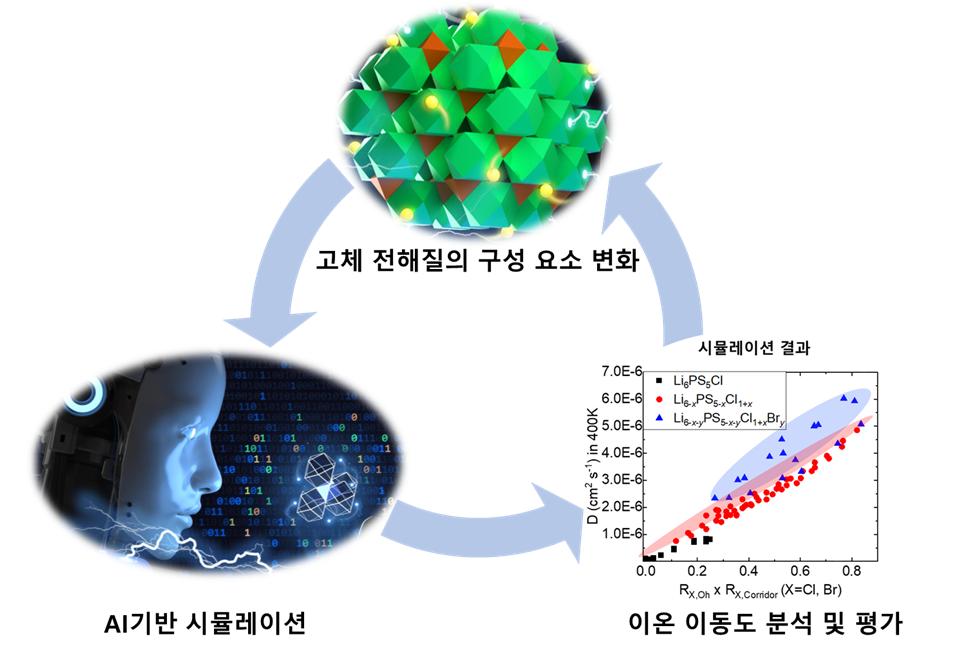

인공지능 기술을 활용해 리튬이온전지의 성능을 획기적으로 높일 수 있는 전략이 제시됐다. 한국연구재단은 한국과학기술연구원 이병주 박사 연구팀이 전고체전지용 고체 전해질에서의 리튬 이동 메카니즘을 규명하고, AI를 이용한 혁신적인 설계전략을 제시했다고 밝혔다. 이 기술은 고성능의 전고체전지 실현과 상용화에 기여할 것으로 기대된다.

기술 개요

전고체전지가 차세대 배터리로 주목받고 있다. 전고체전지의 실용화를 위해 해결해야 할 기술적 과제가 여전히 남아 있다. 첫째, 기존 연구에서 보고된 고체 전해질의 이온전도도는 액체 전해질 대비 상대적으로 낮아, 배터리 성능 저하의 원인이 되고 있다. 이온전도도를 향상시키기 위해 다양한 합성 기법 및 구조적 개량 연구가 진행되고 있으나, 실온에서 안정적으로 높은 전도도를 확보하는 데에는 한계가 있다. 둘째, 고체 전해질과 전극 계면에서 발생하는 높은 저항과 화학적 반응으로 인해 장기 신뢰성이 저하되는 문제가 존재한다. 이를 개선하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있으나, 대량 생산 및 실제 응용 단계에서의 안정성 확보는 여전히 해결해야 할 과제다.

특히, 전고체전지 소재 연구에서는 실험적 접근이 많은 자원을 필요로 하기 때문에, 최근에는 전산모사를 활용한 이론적 예측 연구가 활발히 진행되고 있다. 전산모사는 실험 전에 물질의 이온전도도와 구조적 특성을 예측하고 최적화하는 데 중요한 역할을 하지만, 현재의 계산 자원 한계로 인해 충분히 큰 스케일의 계산이 어려운 문제가 있다. 고체 전해질 내 리튬 이온 이동을 정확히 시뮬레이션하려면 원자 수준에서 장기간의 동역학적 변화를 분석해야 하는데, 이는 높은 연산 비용과 시간이 소요된다. 따라서 보다 정밀하면서도 대규모 시뮬레이션이 가능하도록 전산모사 기법의 개선이 요구되며, 실험적 연구와의 유기적인 연계가 필요하다.

연구내용

한국과학기술연구원 연구팀은 포스코홀딩스 응용 AI 연구팀과의 협업을 통해 전고체전지의 실용화를 가로막는 핵심 문제인 이온전도도 저하 문제를 해결할 새로운 접근법을 개발했다. 기존의 소재 연구에서는 밀도 범함수 이론(DFT, Density Functional Theory) 및 분자동역학(MD, Molecular Dynamics) 시뮬레이션 기법이 널리 사용됐다. DFT는 원자 단위에서 물질의 전자구조를 정밀하게 계산할 수 있지만, 시스템 크기가 수백 원자 수준으로 제한되며, 계산 비용이 매우 크다. MD는 이보다 더 큰 스케일에서 원자 및 분자의 동적 거동을 시뮬레이션할 수 있지만, 포텐셜 함수의 정확도가 낮아 실험과의 정합성이 떨어지는 경우가 많았다.

이러한 기존 시뮬레이션 기법의 한계를 극복하기 위해, 연구팀은 머신러닝 포텐셜(MLIP, Machine Learning Interatomic Potential) 기술을 도입했다. MLIP는 데이터 기반으로 원자 간 상호작용을 학습해, 기존의 DFT 수준의 정확도를 유지하면서도 고속으로 대규모 시뮬레이션을 가능하게 하는 방법이다. 특히, 본 연구에서는 신경망 기반의 포텐셜 모델을 활용해, 3,000개 이상의 원자가 포함된 전고체전지 소재의 거동을 수 나노초(ns) 단위에서 분석할 수 있도록 구현했다.

이 기술을 적용함으로써 연산 속도 향상을 이루어, 기존 DFT 기반 시뮬레이션으로 65만년이 필요한 계산을 1일로 줄일 수 있었으며 수천 개의 다양한 조성을 탐색하는 고속 스크리닝(High-throughput Screening) 기법을 통해 최적의 조성을 빠르게 찾아낼 수 있었다.

연구성과/기대효과

본 연구는 AI 기반 시뮬레이션 기법을 활용해 전고체전지의 핵심 소재인 리튬 아지로다이트 고체 전해질의 이온전도도를 최적화하는 전략을 제시했다. 이번 연구에서는 머신러닝 포텐셜(MLIP) 기반 AI 시뮬레이션 기법을 적용해, 기존 대비 빠른 계산 속도를 유지하면서도 높은 정확도를 확보했다. 이를 통해 리튬 이온의 이동 메커니즘을 분류 및 분석해, 황(S) 이온이 리튬 이동성을 저하시킨다는 점을 규명하였고, 할로겐 원소(Cl, Br, I) 도핑을 통한 이온전도도 향상 전략을 도출했다. 또한 황과 할로겐의 조성과 분포 조절을 통해 기존 대비 최대 100배 향상된 이온전도도를 구현했다. 나아가, 실험 데이터를 활용한 검증을 통해 AI 기반 소재 설계 방법론의 신뢰성을 입증했다.

이 연구는 전고체전지 상용화를 위한 소재 설계 및 최적화 연구에서 새로운 패러다임을 제시했으며, 이러한 기술적 성과는 전고체전지의 실용화 및 상용화 가속화에 기여할 것으로 기대된다. 특히, 전기차(EV), 에너지 저장 장치(ESS), 웨어러블 디바이스 등 다양한 응용 분야에서 기존 리튬이온 배터리 대비 더 높은 안전성과 성능을 갖춘 차세대 배터리 기술 개발의 기반이 될 전망이다.

또한, 본 연구에서 개발한 AI 기반 시뮬레이션 기법은 전고체전지뿐만 아니라, 다양한 이온전도성 소재 탐색 및 최적화에도 활용될 수 있어, 반도체, 수소연료전지, 촉매 소재 등 다양한 산업 분야로의 확장이 가능하다.